中耳炎は、子どもがよくかかる感染症の一つです。

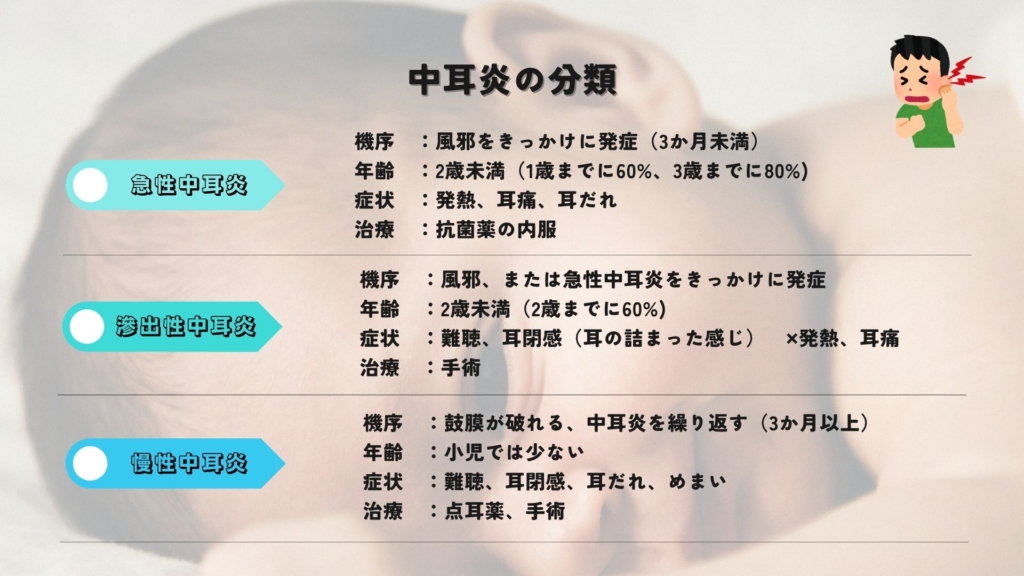

大きく分けて、急性中耳炎、滲出性中耳炎、慢性中耳炎の3つがあります。

このうち、子どもがよくかかるのは急性中耳炎、滲出性中耳炎の2つです。

急性中耳炎は、子どもの風邪の合併症としてよくある疾患です。

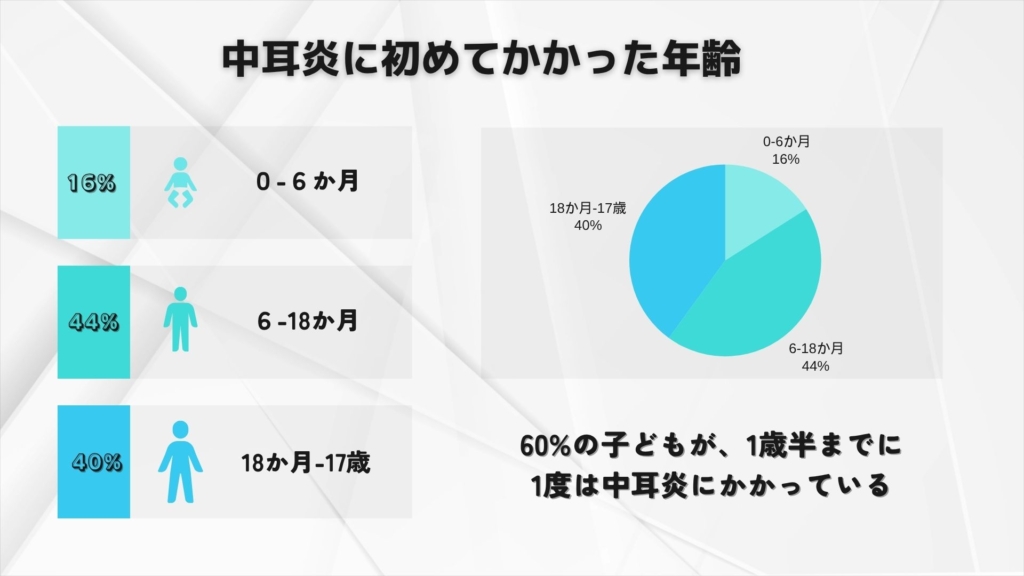

欧米の報告では、1歳までに約60%のお子さんが中耳炎を経験すると言われています。

お子さんが中耳炎と言われたことがある、という親御さんは多いでしょう。

急性中耳炎の症状としては、発熱、耳の痛み、耳を気にする、などが代表的です。

ただ、中耳炎にかかりやすいのは2歳以下のお子さんのため、耳の痛みや聞こえづらさなどの症状はきちんと説明できないことも多いです。

滲出性中耳炎は、発熱や耳痛などの症状を伴わない中耳炎です。

子どもの難聴の原因としてもっとも多い病気であり、耳の聞こえづらさが現れた時にはまず考えるべき病気です。

中耳炎はごく一般的な病気ですが、一方で中耳炎と診断された際に、ただ薬を飲むだけでよいのか?治ったあとに注意すべきことは?など、気にされている親御さんもいらっしゃると思います。

今回の記事では、中耳炎とはどんな病気か、どのように治療・予防をすればよいのかについて、現役小児科専門医である筆者が解説します。

中耳炎の概要

中耳とはどこか

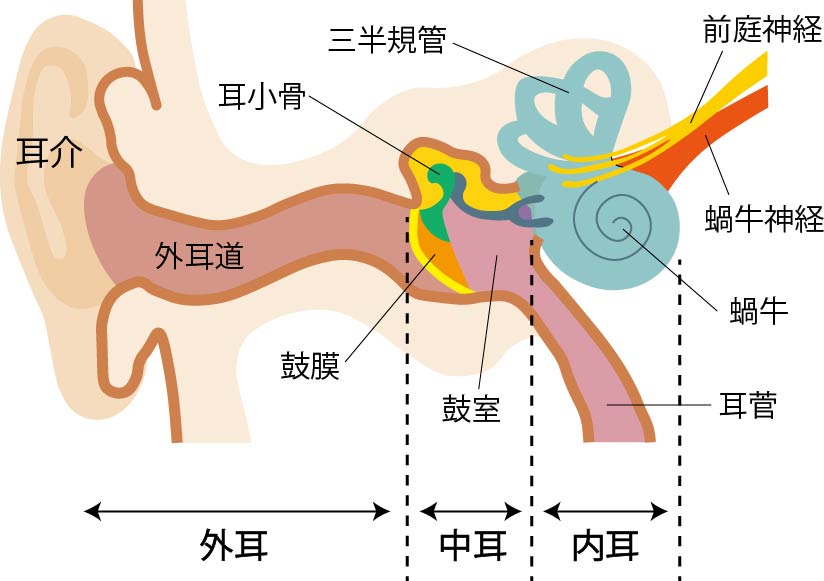

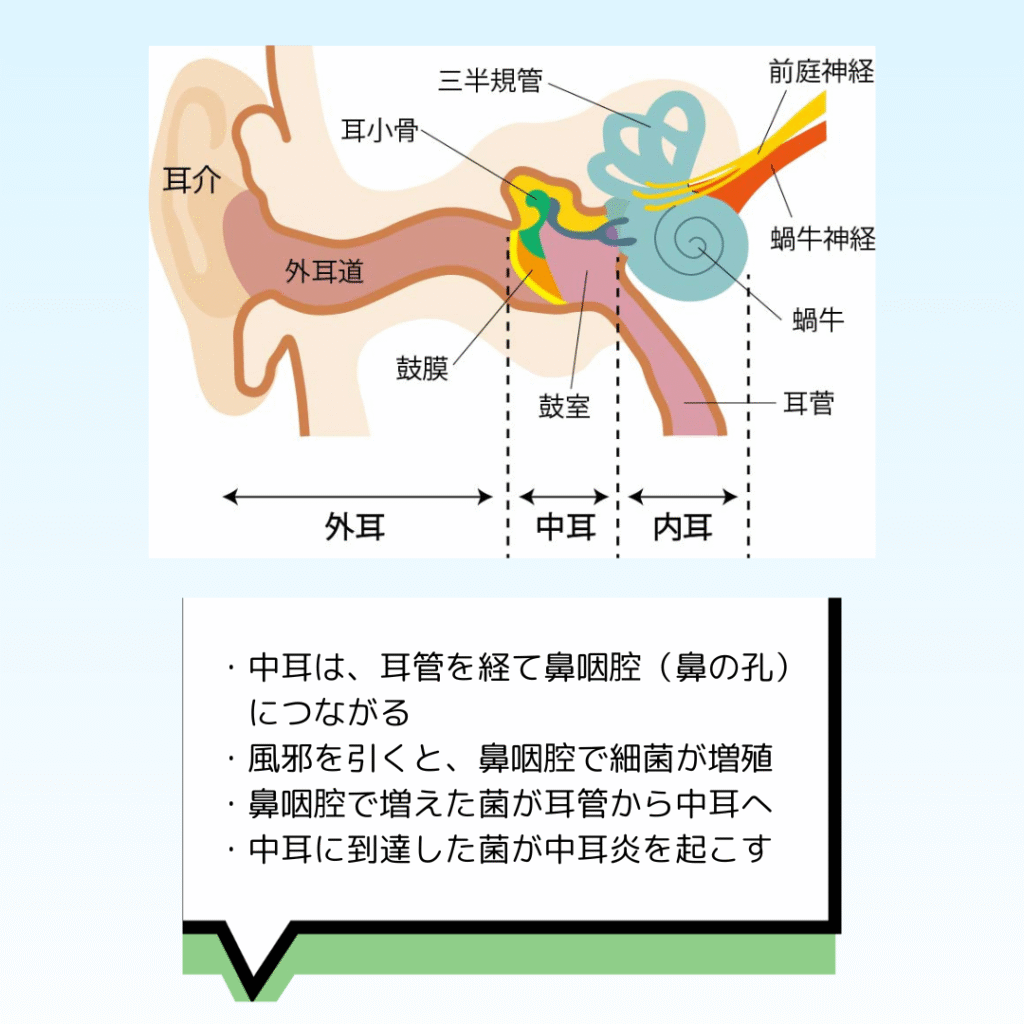

中耳炎とはなにかを知るには、まず耳の構造を知る必要があります。

耳は、外側から外耳、中耳、内耳という構造になっています。

・外耳…耳介(耳のひらひら)から外耳道の部分。鼓膜の外側。

・中耳…鼓膜の内側。耳小骨があり、音の振動を内耳へ伝える。

・内耳…三半規管と蝸牛からなる。

中耳炎を起こすのは、図の中耳の部分です。

中耳炎の分類

中耳炎とは、中耳に炎症が起こる疾患です。

症状や期間によって、3つのタイプに分けられます。

- 急性中耳炎…多くの場合、風邪がきっかけで発症。症状は発熱、耳痛、

- 滲出性中耳炎…風邪や急性中耳炎がきっかけで発症。発熱、耳痛がなく難聴や耳閉感(耳の詰まった感じ)が特徴。

- 慢性中耳炎…鼓膜が破れたり、中耳炎を繰り返すことで慢性化した中耳炎。子どもよりは大人に多い。

小児で多いのは急性中耳炎と滲出性中耳炎であり、本記事ではこの2つについて主に解説します。

中耳炎はなぜ起こるのか

中耳炎は、風邪に続いて起こることが多いです。

これは、耳と鼻がつながっていることが大きな原因です。

中耳は、耳管という管で鼻咽腔(鼻の孔)とつながっています。

風邪を引くと、ウイルスにより局所的に免疫機構が弱まり、細菌が増殖します。

鼻咽腔で増えた菌は耳管を通って中耳に到達し、そこで中耳炎が起こります。

子どもが中耳炎になりやすい理由

子どもは、大人に比べて中耳炎になりやすいと言われています。

それにはいくつかの理由があります。

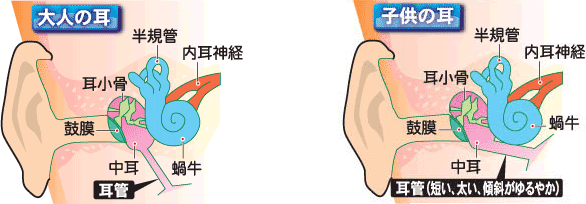

1. 耳管の構造の違い

大人に比べて、子どもの耳管は『太く、短く、傾斜がゆるやか』になっています。

そのため、鼻咽腔で増殖した細菌が耳まで侵入しやすくなっています。

中耳炎専門サイト

2. 免疫が弱い

子どもは大人に比べて免疫が弱く、風邪を引く機会が多いです。

中耳炎は風邪をきっかけにかかることが多いため、風邪をたくさん引けばそれだけ中耳炎にかかりやすくなります。

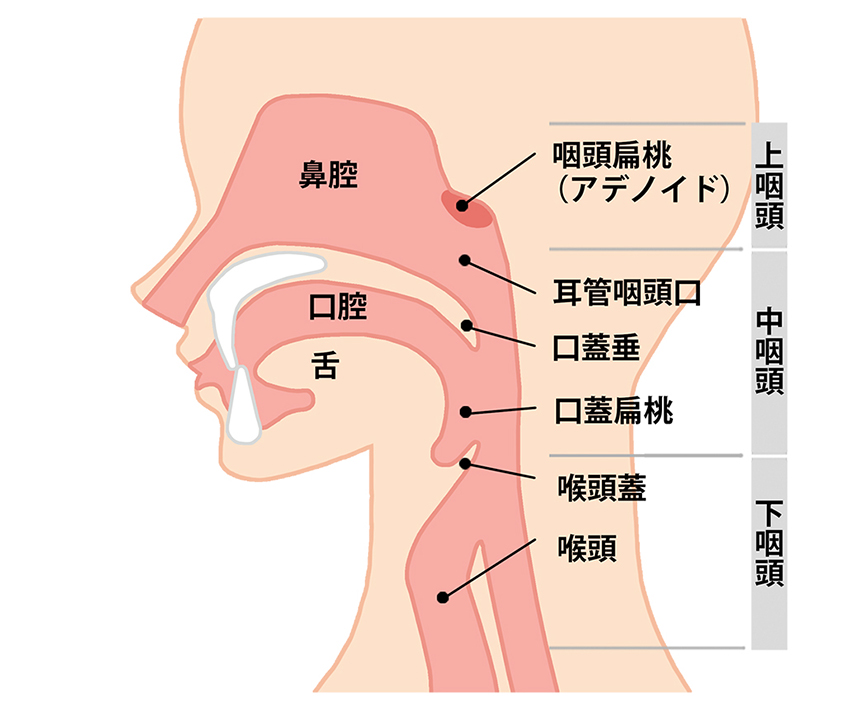

3. アデノイド増殖症

アデノイドとは、鼻の奥に位置するリンパ組織です。

5-6歳をピークに大きくなり、10歳ごろまでに自然に小さくなります。そのため、大人ではアデノイドはほとんどみられません。

アデノイド増殖症とは、生理的なアデノイドの肥大に炎症や刺激などが加わってアデノイドがさらに肥大することで、様々な症状がみられていることをいいます。

アデノイド増殖症により、耳管がふさがってしまうと中耳炎になりやすくなります。

中耳炎になりやすい年齢 ~2歳未満が要注意~

中耳炎は、2歳までがもっともかかりやすいとされています。

これは、上述の解剖学的な理由と、免疫学的な理由によるものです。

初めて中耳炎にかかった年齢に関しては、以下のような調査があります(1)。

中耳炎の原因菌 ~肺炎球菌、インフルエンザ菌が主な原因~

中耳炎の原因菌は、肺炎球菌、インフルエンザ菌、モラクセラ・カタラーリスの3つです。

この3つの菌で、中耳炎の原因菌の70%を占めているという報告があります(2)。

これらの菌はいずれも、鼻やのどにいる常在菌です。

肺炎球菌がもともと最も多い起因菌でしたが、肺炎球菌ワクチンの普及により、その割合は年々低下しています。

どんな子どもが中耳炎になりやすい?

急性中耳炎になりやすい子の特徴

過去半年で3回以上、もしくは1年に4回以上の回数で急性中耳炎になることを反復性中耳炎といいます。

中耳炎になりやすいリスクとして、以下が報告されています(3)。

急性中耳炎になりやすい子の特徴

・2歳未満

・集団保育をしている

・兄弟姉妹がいる

・おしゃぶりの使用

・仰臥位(あおむけの姿勢)での授乳

・母乳栄養の期間が短い

・家庭内喫煙

- 2歳未満

生後6か月までは、胎盤を通してお母さんから移行した抗体により感染防御がされています。生後6か月から2歳にかけては、移行抗体が消失し、自身の免疫力も未熟なため中耳炎になりやすいです。 - 集団保育をしている、兄弟姉妹がいる

集団保育をしていたり兄弟姉妹がいると、風邪をもらいやすくなり、中耳炎にもなりやすくなります。中耳炎を繰り返すお子さんの75%が集団保育をしており、兄弟姉妹の通園も含めると96.5%という報告があります。 - おしゃぶりの使用、あおむけでの授乳

おしゃぶりの使用やあおむけでの授乳は、耳管の圧の変化を起こしやすく、中耳炎の原因となることがあります。 - 母乳栄養の期間が短い

生後6か月のお子さんで、中耳炎にかかった割合と母乳栄養との関係を調べた調査があります。結果は、人工乳のみのお子さんは母乳または混合のお子さんと比べて中耳炎になりやすい(62% vs 13%)という結果でした。アメリカ小児科学会のガイドラインでは、生後6か月までは母乳栄養を推奨しています。 - 家庭内喫煙

家庭内に喫煙者がいると中耳炎のハイリスクとなります。また、両親が喫煙しているお子さんは肺炎球菌の保菌率が高いという報告もあります。

滲出性中耳炎になりやすい子の特徴

滲出性中耳炎になりやすい疾患としては以下が報告されています(4)。

滲出性中耳炎になりやすい子の特徴

・アレルギー性鼻炎

・口蓋裂

・ダウン症

・頭蓋顔面形態異常(アペール症候群、クルーゾン症候群、ソトス症候群など)

ダウン症では、約40~80%の難聴がみられます。その多くが、滲出性中耳炎が原因と推定されています。

口蓋裂のお子さんでは、約70%で滲出性中耳炎がみられたという報告があります。

中耳炎の症状

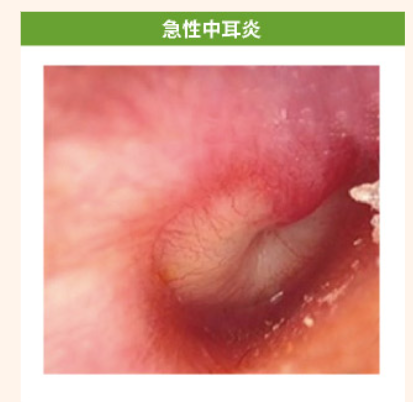

急性中耳炎の症状

急性中耳炎の主な症状は、発熱、耳痛、耳漏(耳だれ)です。

ただし、急性中耳炎で発熱を伴うものは23%にとどまるという報告もあります(5)。

耳の痛みを訴えられない低年齢の子どもでは、不機嫌、泣き止まない、耳を触ったり気にする、などの症状が現れることもあります。

熱がない=中耳炎ではない、というわけではないんですね

耳だれとは、中耳に溜まった膿が、鼓膜が破れた際に漏出してきたものです。

膿(耳だれ)が出ることで耳の痛みは軽減することが多いです。

日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会

滲出性中耳炎の症状

滲出性中耳炎の主な症状は、難聴、耳閉感(耳の詰まった感じ)です。

急性中耳炎でみられる発熱や耳痛は、滲出性中耳炎ではみられません。

自覚症状が乏しいため、「なにかに集中すると反応が鈍い」「テレビや動画を見る音量が大きい」などの症状で気づかれることもあります。

滲出性中耳炎は自然に治ることの多い病気で、その場合は難聴も中耳炎が治るのに合わせて改善します。

しかし、症状が長期化した場合、難聴による言語発達への影響が現れることもあります。

中耳炎の治療

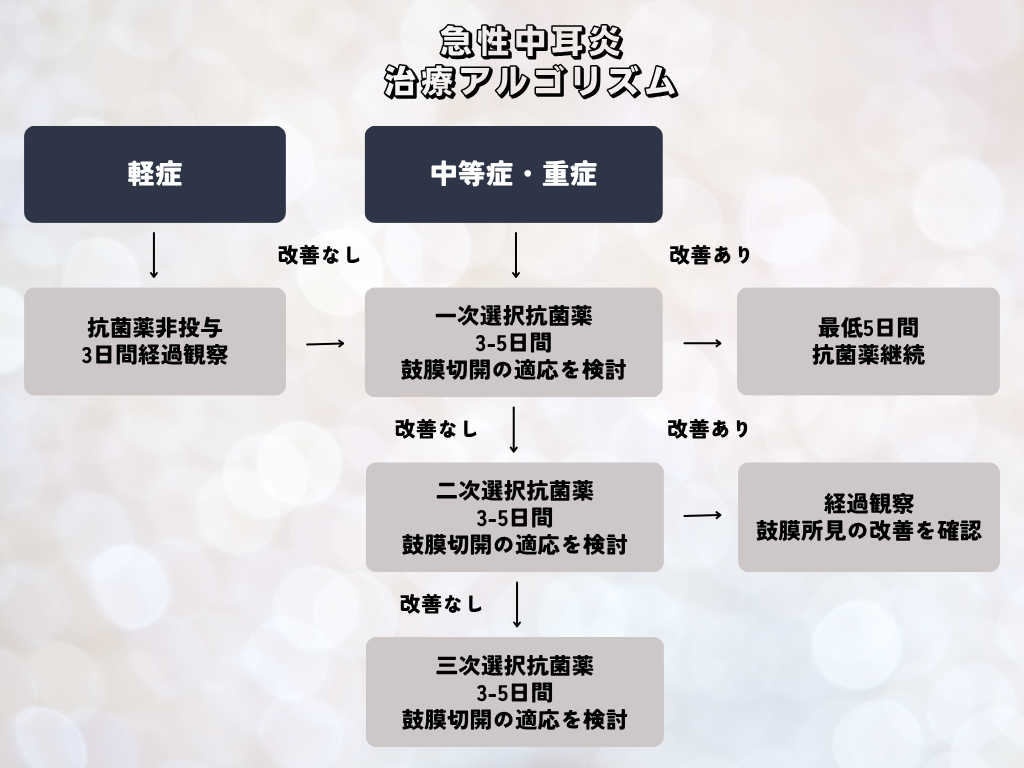

急性中耳炎の治療

急性中耳炎に対する治療は、重症度によって決まります。

小児急性中耳炎診療ガイドラインでは、急性中耳炎の症状を以下のようにスコアリングしています。

ガイドラインの重症度スコアでは、鼓膜所見の評価が重視されていることがわかります。

また、2歳未満だと中等症以上になりやすいという点もポイントです。

急性中耳炎の治療アルゴリズム

急性中耳炎診療ガイドライン 2024に基づく、急性中耳炎の治療の流れは下図の通りです。

軽症

軽症の場合は、必ずしも抗菌薬(抗生物質)による治療は必須ではありません。

抗菌薬を使わずに3日間経過観察し、改善がない場合に抗菌薬の投与を検討します。

中等症・重症

中等症もしくは重症の場合は、診断時から抗菌薬で治療を行います。

抗菌薬を開始して3~5日間で改善に乏しければ、別の抗菌薬への変更、鼓膜切開を検討します。

鼓膜切開は、鼓膜に切り込みを入れて中耳に溜まった膿を出す治療です。

メリットとしては、以下があります。

鼓膜切開のメリット

1. 膿の培養検査により、原因菌が特定できる➡原因菌に合った抗菌薬治療ができる

2. 膿を出すことで菌量が減少し、抗菌薬が効きやすくなる

3. 痛みが緩和される

鼓膜切開をしたあと、鼓膜が再びふさがるまでの期間は数日~1週間程度です。

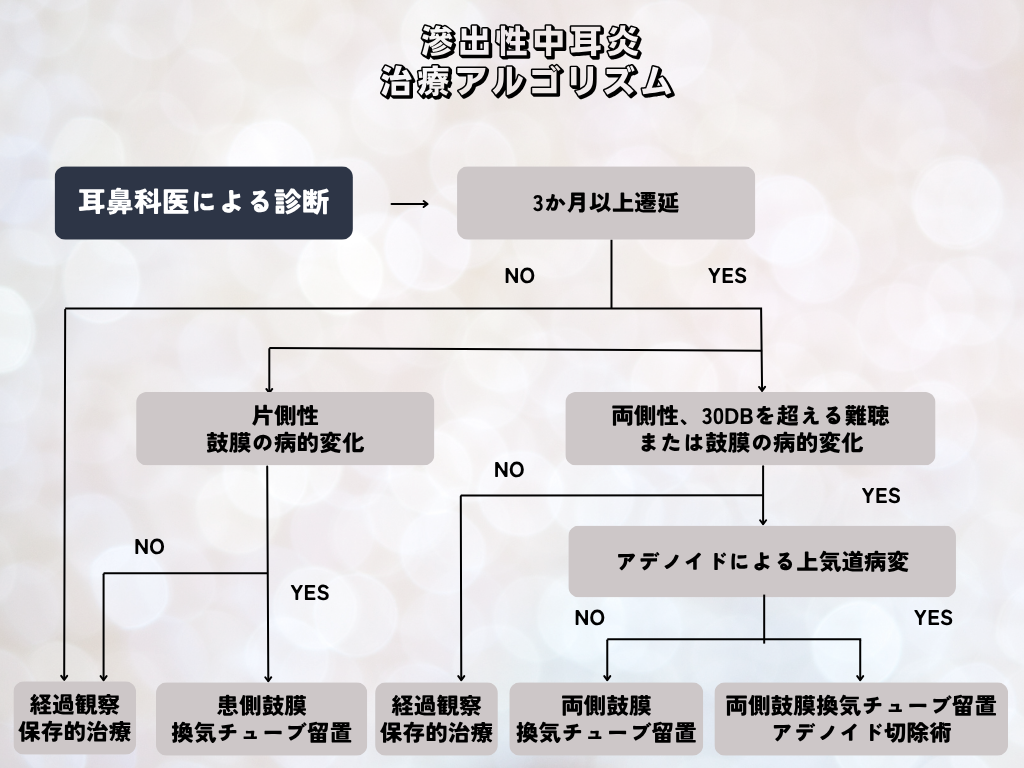

滲出性中耳炎の治療

滲出性中耳炎ガイドライン 2024に基づく、滲出性中耳炎の治療の流れは下図の通りです。

滲出性中耳炎の95%は自然に治癒するとされています(滲出性中耳炎ガイドライン)。

そのため、3か月間は手術はせず経過観察を行います。ただし、難聴や言語発達遅滞などの症状が見られている場合は3ヶ月を待たずして治療を行うこともあります。

滲出性中耳炎の治療① 鼓膜換気チューブ留置

3か月経過観察をしても改善に乏しい場合、病的な鼓膜所見がある場合(癒着、硬化など)は鼓膜換気チューブ留置術の適応となります。

鼓膜チューブは、通常2年程度留置します。

滲出性中耳炎の治療② アデノイド切除術

アデノイド増殖症を合併している場合、滲出性中耳炎を繰り返しやすくなります。

そのため、中耳炎の治療をする際にアデノイド切除も合わせて行うことで、再発を予防することができます。

ただし、4歳未満では原則アデノイド切除術は推奨されません。

4歳以上かつ、アデノイドによる上気道症状を合併している場合、鼓膜換気チューブ留置術と併せてアデノイド切除術を行います。

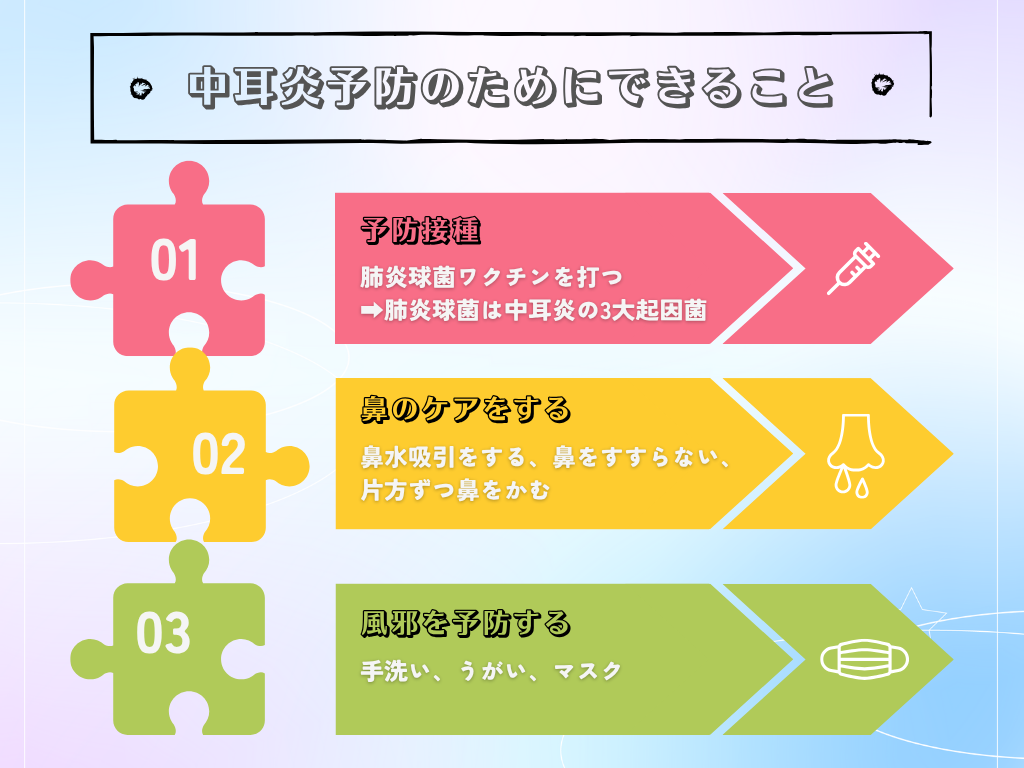

中耳炎の予防

中耳炎の予防のためにできることとしては、以下があげられます。

予防接種を打つ(肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン)

肺炎球菌ワクチンは、生後2か月から打てるワクチンです。

肺炎球菌は中耳炎の起因菌として重要な菌であり、肺炎球菌ワクチンを打つことで中耳炎の予防が期待できます。

現在使用されている肺炎球菌ワクチンは20価または15価です。

これらが使用されるようになったのはまだ最近のため大規模な研究はありませんが、以前に使用されていた7価ワクチンでは大規模臨床研究が行われています。

7価ワクチンにより、米国の研究では中耳炎が7%、フィンランドの研究では6%減少したという報告があります(6)。

小児急性中耳炎ガイドラインでも、肺炎球菌ワクチンは中耳炎の予防に有用であると記載してます。

また、インフルエンザワクチンを毎年打つことで、最大55%中耳炎を減らすことができたという報告もあり、インフルエンザワクチンも中耳炎予防に有用と言えます。

一方で、Hibワクチンには中耳炎予防効果はあまり期待できません。

中耳炎の原因となるインフルエンザ菌はHib(b型インフルエンザ菌)とは型が異なることが多いためです。

鼻のケアをする

中耳炎の菌は耳の外からではなく、鼻から耳管を通って中耳に侵入します。

そのため、鼻を適切にケアすることで中耳炎の予防をすることができます。

- 鼻水吸引をする

小児急性中耳炎ガイドラインでは、鼻処置(鼻水吸引)を1か月以上行うことで、急性中耳炎にかかる回数が減少したと記載されています。鼻水吸引は、中耳炎の治療としても予防としても効果があると考えられます。 - 鼻すすりをしない

鼻をすすることで、鼻から耳へ菌が移行しやすくなってしまうおそれがあります。小児滲出性中耳炎の患者さんのうち、54%にアレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎があり、そのうちの60%に鼻すすりの習慣があった(7)といいます。鼻すすりをせず、鼻をかんだり鼻水を吸引することで中耳炎を予防できる可能性があります。

また、鼻すすりが癖になっているお子さんの中には、耳管開放症という病気が隠れていることがあります。鼻と耳をつなぐ耳管は通常閉じていて、飲み込みなどの際に開きます。この耳管が常に開いているのが耳管開放症で、以下のような症状が見られます。

耳管開放症の症状

・自分の声が大きく聞こえる

・耳が詰まった感じがする

・自分の呼吸音が聞こえる

・耳の違和感が鼻すすりや体勢を変えることで改善する

これらの症状がみられる場合は、耳鼻科を受診しましょう - 鼻をかむときは片方ずつやさしくかむ

はやいお子さんでは、1歳半ごろから鼻がかめるようになります。

鼻をかむときは、片方ずつ優しくかむようにしましょう。

鼻をかむ練習として、ティッシュなどを鼻で揺らす練習をするのも有効です。

風邪を予防する

中耳炎の多くは、風邪をきっかけに発症します。そのため、風邪を引かないようにすることで中耳炎になるきっかけを減らすことができます。

対策としては、手洗い、うがい、マスクなどがあります。また、インフルエンザなど感染症の流行期には人混みを避けるなども考慮されます。

受動喫煙を避ける

受動喫煙により、中耳炎のリスクが上がることは複数の文献で報告されています。

そもそも、タバコの煙はお子さんにとって百害あって一利なしです。中耳炎の予防のためだけでなく、お子さんの健康そのもののために禁煙をしましょう。

中耳炎と診断された際に気を付けること

中耳炎と診断された際に気を付けることは、以下の通りです。

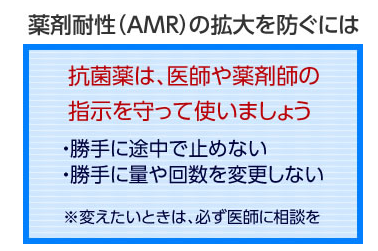

抗菌薬は最後まで飲み切る

処方された抗菌薬は、熱が下がったり耳の症状が改善しても最後まで飲み切る必要があります。

途中で飲むのをやめてしまうと、中耳炎が再発したり、薬剤耐性菌を生み出す原因となったりします。

薬剤耐性菌とは、抗菌薬が効きにくい菌のことです。

一時期、普通の風邪に対しても抗菌薬が濫用されたことで、薬剤耐性菌を増やしてしまったという経緯があります。

抗菌薬が効かない「薬剤耐性(AMR)」が拡大!一人ひとりができることは?

症状が改善したら、耳の所見もよくなったかを受診して確認する

中耳炎では、解熱して耳の痛みなどの症状がよくなっても、耳の炎症は収まっていないことがあります。

そのため、症状がよくなってからも、耳の状態もよくなっているかを受診して確認する必要があります。

また、軽症例では抗菌薬を使わないため、3~5日後に再受診して悪くなっていないかを確認します。

まとめ

今回は、中耳炎について解説しました。

急性中耳炎、滲出性中耳炎はいずれもお子さんに多く見られる疾患で、特に2歳未満のお子さんはかかりやすいです。

2歳未満のお子さんは、耳の症状の訴えができないため、受診時に耳の症状を確認してもらわないと診断がつきません。

また、滲出性中耳炎は発熱や耳の痛みなどの症状を伴わないため、『熱や耳症状がなければ中耳炎ではない』と考えていると、見過ごされてしまうおそれもあります。

中耳炎を繰り返したり、長く中耳炎にかかっていると、難聴から言語発達の遅れをきたすケースもあり、決して侮れない疾患です。

風邪で病院を受診する際には、ぜひ耳の中もみてもらうようにしましょう。

この記事のまとめ

・中耳炎は2歳未満でかかりやすい

・発熱も耳の痛みがない中耳炎のこともある

・軽症の中耳炎では抗菌薬は使わない

・中耳炎の予防には、予防接種・鼻のケア・風邪予防・受動喫煙防止が大切

・風邪で受診した際は耳の診察もしてもらうのがおすすめ

参考文献

- 勝田友博 JOHNS 2024; 40(3): p243-247.

- 小児急性中耳炎診療ガイドライン 2024年版

- 桜井 博毅, 他 小児感染免疫 2015;26(4): p503-506.

- 有本友季子 鼻アレルギーフロンティア 2024; 24(2): p28-32.

- 仲野敦子 小児内科 2022; 54 増刊号; p1059-1064.

- 上出洋介 日本耳鼻咽喉科学会会報 2021; 124(5): p709-714.

- 川村善宣, 他 JOHNS 2020; 36(9): p1144-1145.