インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる急性の呼吸器感染症です。

例年、12月から3月の冬の時期に流行がみられます。日本における毎年の感染者は約1000万人といわれ、そのうち約半数が15歳以下の小児と推定されています。

インフルエンザの症状は発熱、咳、鼻水などに加え、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠感などの全身症状がみられます。

発症から2-3日で解熱し、1週間程度で症状が改善します。

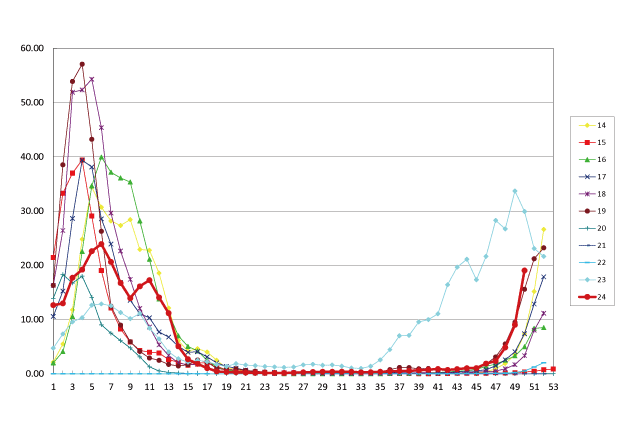

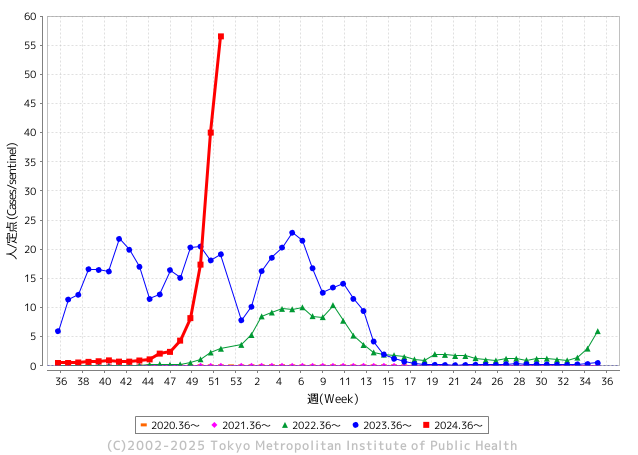

2024年12月現在、インフルエンザの大流行が見られています。

各地で学級閉鎖や休校がみられ、その流行は成人にまで拡大しています。

今回は、インフルエンザの症状、診断、治療、予防について解説します。

インフルエンザの概要

インフルエンザとは

インフルエンザとは、インフルエンザウイルスによる急性呼吸器感染症です。

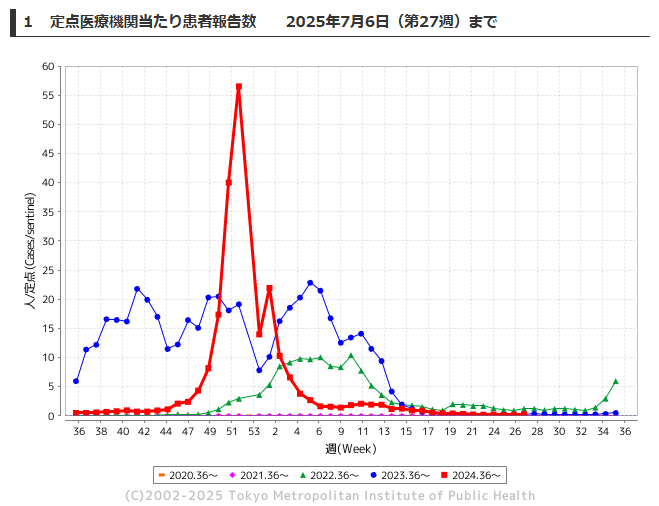

インフルエンザは季節性があり、主に冬に流行します。日本では、11月下旬から12月上旬に流行が始まり、1-3月に患者数の増加が見られます。

流行が周期的にみられることから、中世の占星家たちはこれを星や寒気の影響(influence)によるものと考え、これがインフルエンザの語源と言われています。

また、東京都の定点医療機関あたりの患者報告数は、2025年1月現在、過去最大規模となっています。

インフルエンザウイルスの特徴

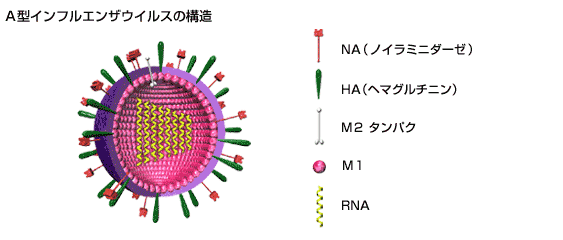

インフルエンザウイルスにはA型からD型までありますが、ヒトに感染し、かつ日常診療で診断・治療が行えるのはA型とB型のみです。

A型はヒト以外にトリ、ブタなどにも感染しますが、B型はヒトにしか感染しないという特徴があります。D型はウシやブタでのみ感染を起こします。C型は大部分の大人は免疫を持っており、感染する乳幼児では軽症でインフルエンザと気が付かないことがほとんどです。

インフルエンザウイルスには、2つの表面抗原がありヘマグルチニン(HA)抗原とノイラミニダーゼ(NA)抗原があり、それらによってサブタイプに分類されます。(H1N1、H3N2など)。

インフルエンザウイルスは、体内に入ると4時間で100個、8時間で1万個、24時間で100万個に増加し、100万個になってはじめて発症します(1)。

インフルエンザ菌とインフルエンザウイルスの違い

インフルエンザウイルスが確認されたのは1933年のことです。

スペイン風邪の流行当時はウイルスとして認識されておらず、多くのインフルエンザ患者から分離された菌が原因と勘違いされ、インフルエンザ菌と命名されました。現在においても、その名称が使用されています。

インフルエンザ菌は、中耳炎や副鼻腔炎、肺炎などの上気道・下気道感染症など主に呼吸器感染症の原因となる細菌です。まれに、髄膜炎や心内膜炎など重篤な感染症を起こすこともあります。

インフルエンザ菌B型(Haemophilus influenzae Type B;Hib)は、乳幼児の定期予防接種の対象となっています。Hibワクチンの導入により、乳幼児の細菌性髄膜炎は激減しました。

過去のインフルエンザの流行

1. スペイン風邪

1918年~1920年にかけて全世界的に流行したインフルエンザの通称です。

全世界で5億人が感染したと言われており、これは当時の世界人口の1/3程度です。死者数は数千万人~1億人と推定されており、致死率は4-10%でした(1)。

日本でも2300万人が感染し、40万人の死者が出たと報告されています。

比較として、新型コロナウイルス感染症は2022年6月の時点で感染者は6億人を超えていますが、これは世界人口の約7%で、致死率は1%程度です。

2. 新型インフルエンザ

2009年にメキシコで流行がはじまり、2009年6月にはWHOがパンデミックを宣言しました。

日本では2100万人が感染しましたが、死亡者は約200人で致死率は0.001%と世界的にみても極めて低い基準となっています(1)。

これは、日本における医療アクセスの良さ、迅速診断キットによる早期診断と48時間以内の抗インフルエンザ薬による治療が奏功していたと評価されています。

インフルエンザの症状

1. インフルエンザの症状と頻度

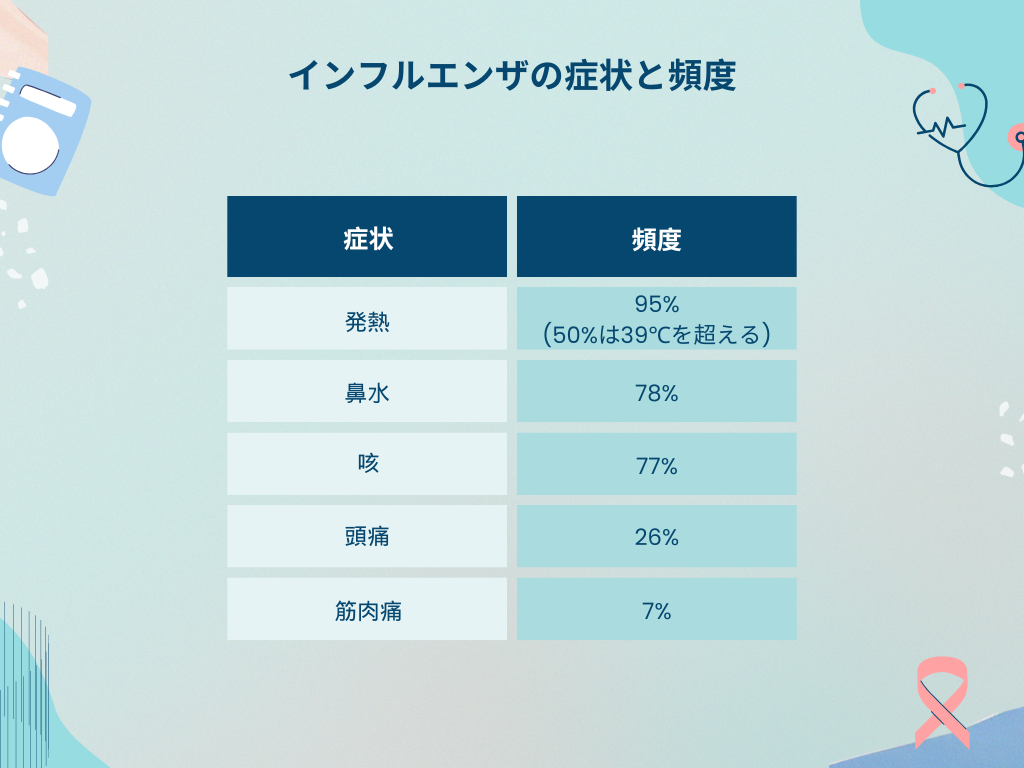

インフルエンザの症状として、「高熱」「上気道炎症状(咳、鼻水など)」「全身倦怠感などの全身症状」があげられます。

全身症状が強いことがインフルエンザの特徴で、頭痛、腹痛、嘔吐・下痢、筋肉痛、関節痛などがみられます。

外来患者でインフルエンザとして診断された患者さんの症状と頻度は以下の通りです。

2. インフルエンザの熱の特徴

インフルエンザの発熱の特徴として、一般的な風邪よりも高熱が出やすいです。50%以上の患者さんで、39℃以上の熱がみられるという報告があります。

39℃以上の高熱が見られるのは、3歳未満で59%、7歳以上では39%と年齢が低いほど熱が高い傾向にあります(2)。

発熱の期間は、抗インフルエンザ薬を使用しない場合は4-6日間程度です(3)。

また、インフルエンザでは一度熱が下がった後に、再度発熱することがあります。

インフルエンザの隔離機関として、解熱後2日間(乳幼児では3日間)という規定があるのはこのためです。

インフルエンザの合併症

異常行動

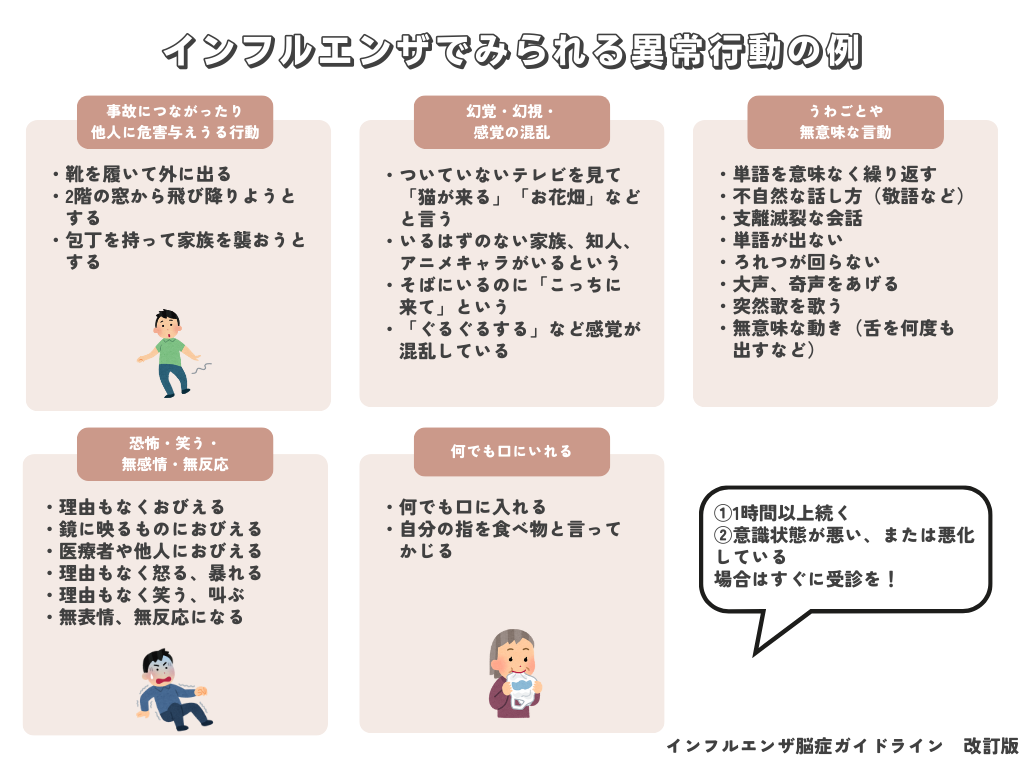

インフルエンザに罹患したお子さんで、飛び降りなどの異常行動がみられることがあります。

厚生労働省による全国調査では、抗インフルエンザ薬の使用の有無にかかわらず、10.5~12.0%の児で異常行動・言動がみられたと報告されています(4)。

異常行動の90%以上は発熱から2日以内に起こっており、1~2日間で消失します。

症状は睡眠中に起こることが多く、『飛び出し・飛び降り』『幻視・幻覚』『うわごと』『恐怖・怒り・泣く・笑うなどの感情表出』といった様々な形をとります。

症状出現のピークは2~7歳ですが、もっとも問題となる「事故につながったり、他人に危害を加えうる行動」については10歳台の男児で頻度が高いと言われています。

これらの症状が1時間以上続く、もしくは意識状態が悪かったり悪化している場合はすぐに受診する必要があります。状況によっては救急車を呼ぶことも検討しましょう。

2007年に、タミフルを内服した中学生のインフルエンザ患者が自宅マンションから転落死するという事故があり、タミフルと異常行動の関連性について報道されました。

厚生労働省からは、インフルエンザ罹患時の異常行動はタミフルと関連はなく、インフルエンザ自体によるものという見解が発表されています。

中耳炎

インフルエンザにかかったお子さんの10~50%に中耳炎がみられます(2)。

典型的な発症時期は、熱が出てから3~4日目です。

抗インフルエンザ薬を使用しても発熱が続く、耳の痛みや聞こえにくさなどがある場合は小児科あるいは耳鼻科での鼓膜診察が必要となります。

肺炎

インフルエンザ自体による肺炎は通常軽症ですが、インフルエンザに続発して細菌性肺炎を起こすことがあります。主に肺炎球菌や黄色ブドウ球菌が原因となり、特に黄色ブドウ球菌による肺炎は重篤化しやすく注意が必要です。

インフルエンザで入院した小児の28%に肺炎がみられたという報告があります(2)。

また、2009年の新型インフルエンザ流行時には、肺炎などの重篤な呼吸器合併症をきたした小児の約40%が、基礎疾患として喘息などのアレルギー疾患をもっていました(4)。

熱性けいれん

インフルエンザに罹患した場合、通常の風邪よりも熱性けいれんが起こりやすいことが報告されています。一般的な熱性けいれんは生後6か月から5歳までの小児でみられますが、インフルエンザでは小学生以上の児においても熱性けいれんがみられることがあります。

インフルエンザで入院した小児の6~20%に熱性けいれんがみられたという報告があります(4)。

インフルエンザ罹患時の熱性けいれんは後述するインフルエンザ脳症との鑑別が重要であり、注意して対応する必要があります。

インフルエンザ脳症

インフルエンザ脳症は、インフルエンザに伴って起こる急性脳症のことです。

脳症とは、「24時間以上持続する意識障害」と定義されます。前述の異常行動や熱性けいれんと、脳症を見分けることは困難な場合もあります。

主に5歳以下で発症し、2-4歳に発症のピークがあります(インフルエンザ:インフルエンザ脳症について)。

インフルエンザ脳症はいくつかの脳症の病型の総称です。

厚労省の『インフルエンザ脳症ガイドライン』では、インフルエンザ脳症を4つのタイプに分類しています。

病態によるインフルエンザ脳症の分類

・代謝異常…ライ症候群など

・全身性炎症反応(サイトカインストーム)…急性壊死性脳症、出血性ショック脳症症候群など

・過剰な神経伝達物質…けいれん重積型二相性脳症など

・その他…脳梁膨大部に可逆性病変を有する軽症脳炎・脳症など

発症率は約1.7%で、国内では1年間に50~200人の脳症の報告があります。

国内では1998年~1999年の全国調査で148例のインフルエンザ脳症が報告され、うち82%が5歳未満の乳幼児であり、1-3歳に発症のピークがみられました。死亡率は30%と高く、25%に後遺症が残りました(4)。

インフルエンザ脳症を発症するのは発熱から6時間~24時間と早く、罹患後に予防することは現実的に不可能です。

脳症の予防のためには、①予防接種によりインフルエンザへの罹患を防ぐこと、②アセトアミノフェン以外の解熱鎮痛薬の使用を避けること、が提唱されています。

日本小児神経学会 インフルエンザ脳症はどうしたら予防できますか?

ライ症候群

ライ症候群とは、インフルエンザや水ぼうそうといったウイルス疾患に続発する、肝障害を伴う急性脳症です。

インフルエンザや水ぼうそうなどのウイルス疾患にかかっている際に、解熱鎮痛薬の一種であるアスピリンを服用することがリスクとされています。

アスピリンは川崎病や心疾患の治療に用いられる薬剤です。アスピリン内服中にインフルエンザにかかった場合は、ただちに内服を中止する必要があります。

アスピリン以外にライ症候群のリスクとして報告されている薬剤として、以下が報告されています(参考)。

インフルエンザ罹患時にライ症候群との関連が指摘されている薬剤

・解熱鎮痛薬…アセチルサリチル酸(アスピリン)、ジクロフェナク(ボルタレン)、メフェナム酸(ポンタール)

※カロナールは使用可能です。イブプロフェンについては使用数が少なく、ライ症候群との関連を示唆するデータは現状ありませんが使用しないことが好ましいです。

・抗てんかん薬…バルプロ酸(デパケン)

・キサンチン製剤…テオフィリン

・抗ヒスタミン薬

・カルシニューリン阻害薬…シクロスポリン、タクロリムスなど

インフルエンザの感染経路・潜伏期間

インフルエンザの感染経路

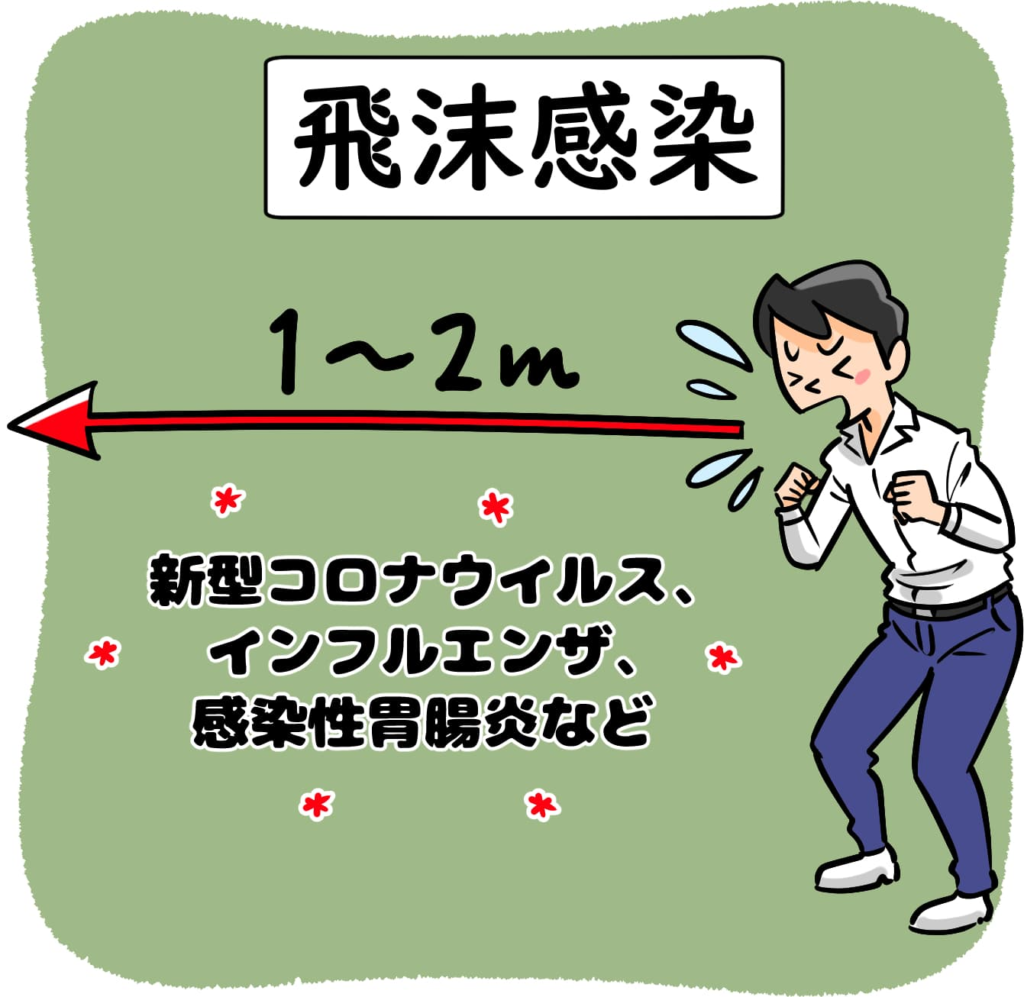

インフルエンザの感染経路は、飛沫感染と接触感染です。

飛沫感染は、唾液や鼻汁などの飛沫に含まれるウイルスを介した感染です。

飛沫の飛散距離は約1-2m程度です。

大部分は、近距離での会話、カラオケ、鼻腔ぬぐい液検体採取時など、『直接飛沫をあびる状況』での感染です。

インフルエンザの潜伏期間と感染可能期間

潜伏期間は1~4日間程度です。2日間前後のことが多いとされています(4)。

感染性のある期間は発症から2日間がピークで、5-10日が経過するとほとんどウイルスは排泄されなくなります。

インフルエンザの診断

インフルエンザの診断

迅速抗原キット

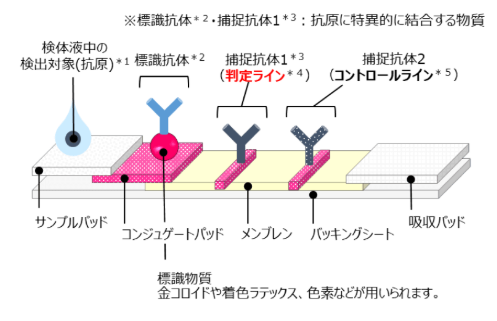

インフルエンザの診断は、おもに鼻腔ぬぐい液による迅速診断キットが用いられます。

綿棒などで採取したぬぐい検体を検体処理液で処理し、キットに滴下することで抗原抗体反応が起こります。検体にウイルス抗原が含まれていると、キット上で抗原抗体反応が起こり免疫複合体を形成し、判定ライン上で補足されて発色します。

迅速診断キットは5-10分で診断ができ、一般診療所でも検査可能なことが利点です。

PCR法

鼻咽頭から採取した検体から核酸を抽出し、PCRによって増幅させたウイルス抗原を同定する検査です。

特徴としては、検出率が高い、発症早期や時間が経った場合でも検出できるといった利点があります。一方で、陽性であってもその時の感染を意味するとは限らない(長期間にわたり陽性となるため)という注意点もあります。

PCR法は確実性の高い検査ですが、検査時間、費用、設備等の点から一般診療においては行われることはあまりありません。

血清抗体価

迅速抗原キットの開発以前は、採血による血清抗体価での診断法しかありませんでした。

急性期と回復期の2回の検査が必要であることから、現在はほとんど行われません。

AI診断

咽頭所見をカメラで撮影し、問診情報と併せてAIにより診断するというものです。

痛みがないこと、検査時間が数秒から数十秒程度と短いことが利点となります。

PCR法を基準として、感度は76.0%、特異度は88.1%となっています(添付文書より)。

なお、公式サイトでは6歳未満の児についての有効性、安全性は確認されていないとしています。

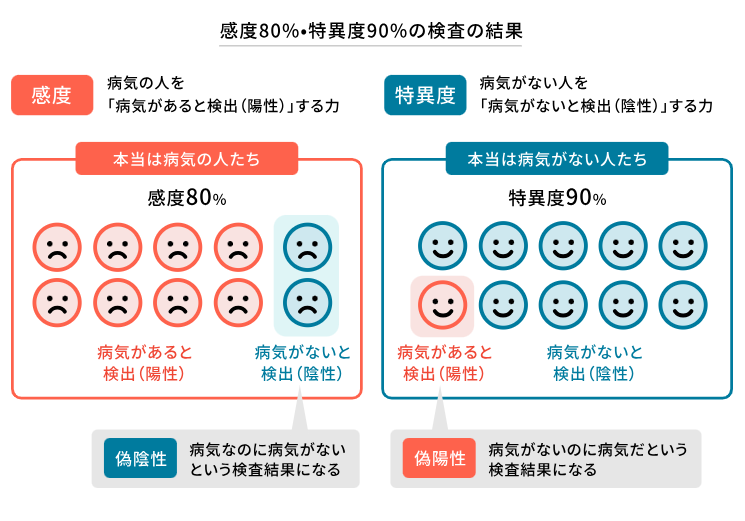

迅速診断キットの精度

迅速診断キットは、PCR法と比べて感度 80-90%以上、特異度 95%前後と、高い精度をもっています。

感度とは、病気の人を病気であると検出する力です。

特異度とは、病気がない人を病気がないと検出する力です。

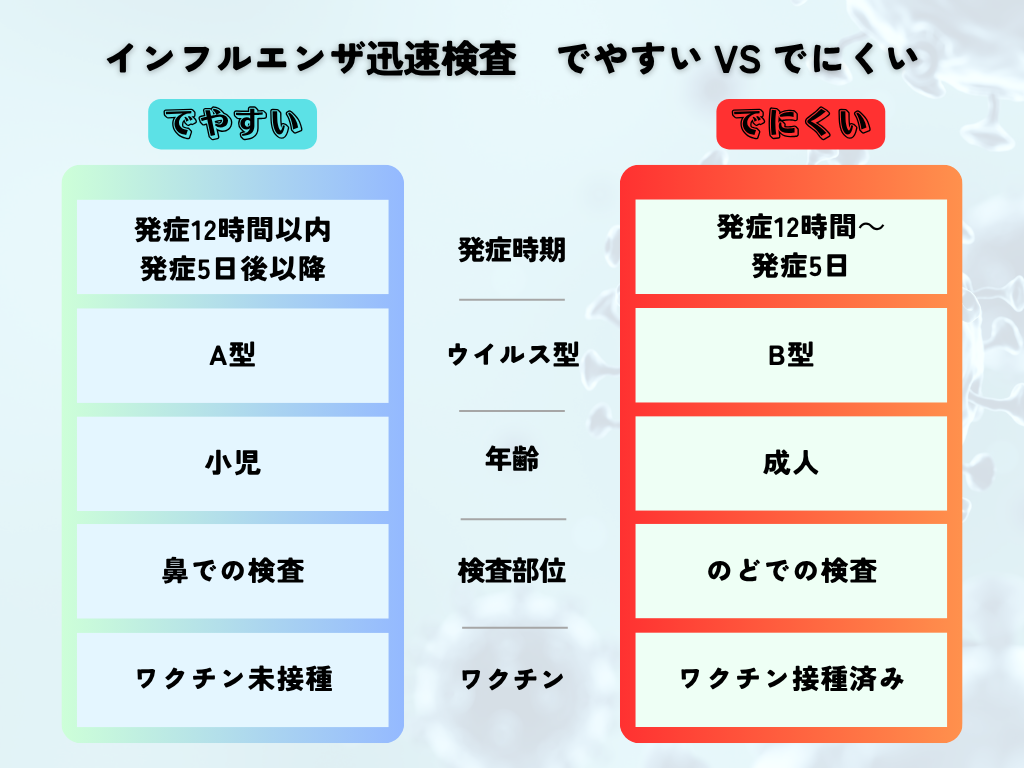

ただし、注意点として以下の場合には検査で陽性となりにくくなります。

インフルエンザの迅速検査が陽性となりにくい場合(5)

・発症から12時間以内、もしくは発症から5日後以降

・インフルエンザB型

・成人

・のどで検査をした場合

・熱が高くない場合

・インフルエンザワクチン接種済みの場合

インフルエンザの治療

インフルエンザの治療目的は?

インフルエンザの治療には、抗ウイルス薬が使用されます。

抗ウイルス薬による治療の目的は、大きくわけて2つあります。

- 熱を早く下げること

- 重症化を予防すること

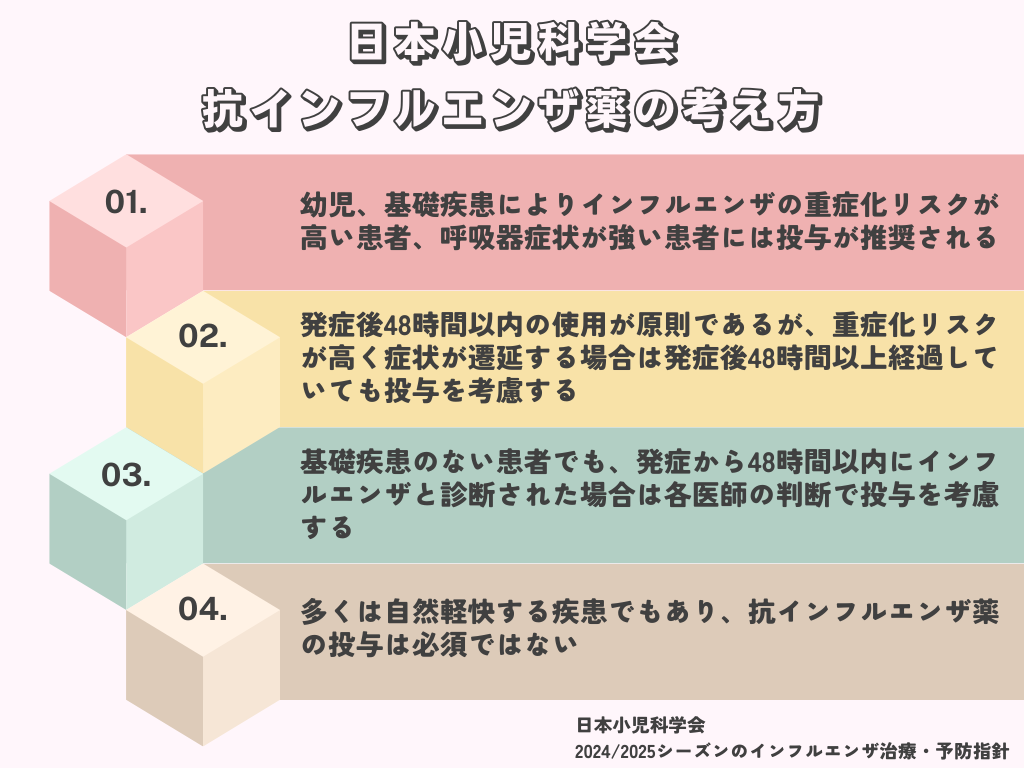

インフルエンザの抗ウイルス薬投与が推奨される人は?

インフルエンザは自然に治癒しうる疾患のため、抗ウイルス薬の投与は治療において必須ではありません。

重症化のリスクが高い方、基礎疾患を持っている方などは抗ウイルス薬の投与が推奨されます。

抗インフルエンザ薬にはどんな種類があるの?

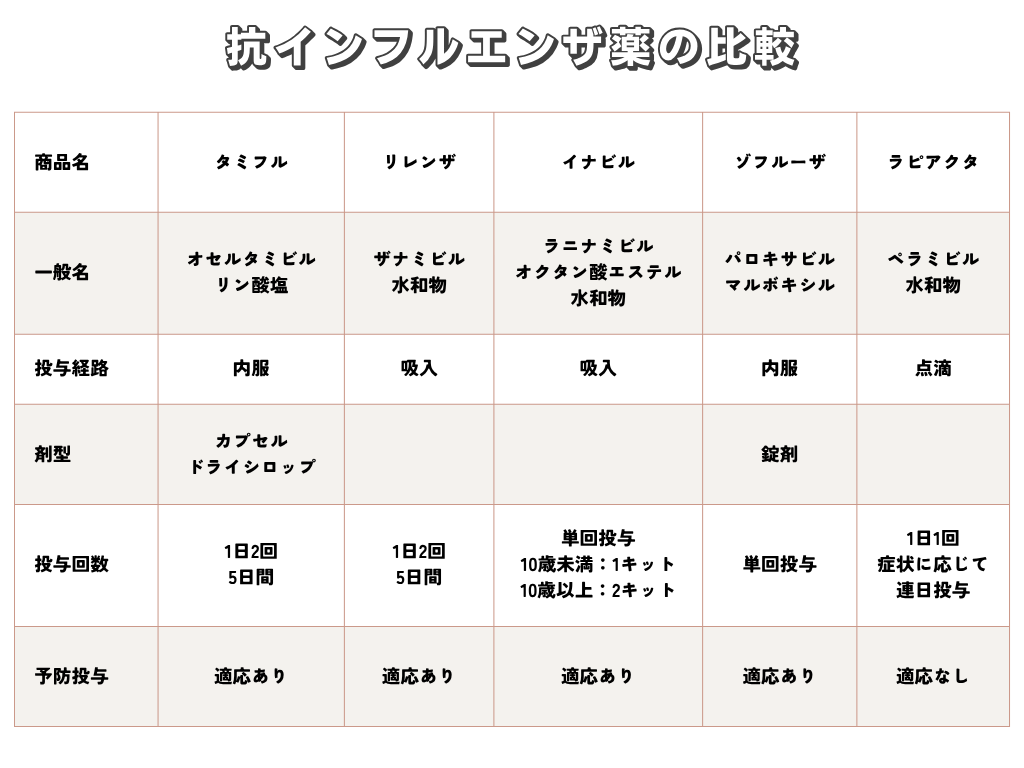

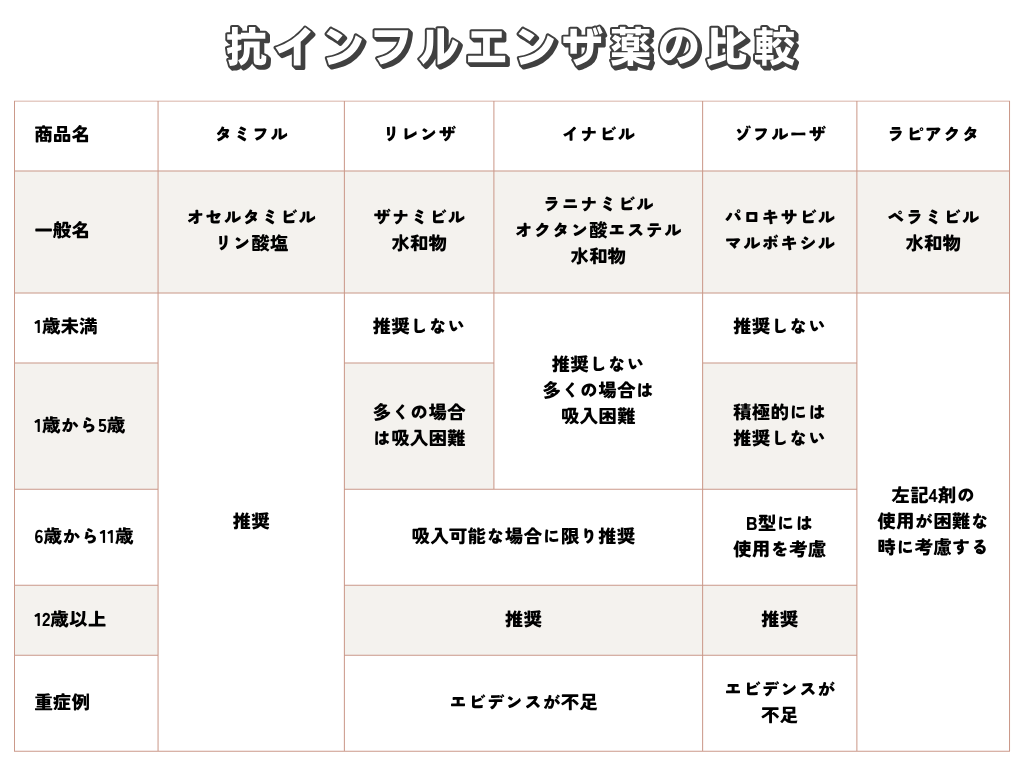

①タミフル(オセルタミビル)

投与方法:経口

剤型:カプセル、ドライシロップ

用法:1日2回、5日間

タミフルは経口の抗ウイルス薬です。最も使用されており、研究データも豊富な薬剤です。

ノイラミニダーゼ阻害薬という分類にあたり、ウイルスの増殖抑制効果があります。

ドライシロップがあり、小さいお子さんにも使いやすいというメリットがあります。

1歳から12歳のお子さんを対象にした治験(第3層試験)では、症状改善までの期間が1.5日短縮したというデータがあります(6)。

また、新型インフルエンザの流行時、タミフルの投与群で死亡率が低かったという報告もあり、重症化予防効果が示されました。

副作用として頻度が高いのは、吐き気・嘔吐の症状です。また、B型インフルエンザではA型と比較して効果が低いとされています。

②イナビル(ラニナミビル)

投与方法:吸入

用法:1日1回、1日間(10歳以上は2キット)

イナビルは吸入の抗ウイルス薬です。

タミフル、リレンザと同等の有熱期間短縮効果を持ちます。

1回きりの使用で効果が続くことがメリットです。

デメリットは、稀に気管支攣縮を起こすため喘息患者では使用に注意が必要なこと、小さいお子さんでは使用が難しいことがあげられます。

③リレンザ(ザナミビル)

投与方法:吸入

用法:1日2回、5日間

リレンザは世界で最初に開発された抗ウイルス薬です。

有熱期間の短縮効果は、抗ウイルス薬の中でも最も優れていたという報告があります(6)。

気管支攣縮の副作用があり喘息患者で注意が必要な点はイナビルと同様です。

④ゾフルーザ(パロキサビル)

投与方法:経口

剤型:錠剤

用法:1日1回、1日間

ゾフルーザは、A型、B型両方に有効なインフルエンザ薬として開発されました。

半減期(薬の血中濃度が半分になる時間)が80時間と長く、1回の飲み切りで効果が出ます。

有熱期間の短縮効果は、タミフルと同等であったという比較試験があります(6)。

懸念点としては、耐性ウイルスが増加していることです。

ゾフルーザの投与例の20-30%で耐性ウイルスがみられたという報告があります(7)。

⑤ラピアクタ(ペラミビル)

投与方法:点滴

用法:1日1回

ラピアクタは、現存する唯一の点滴の抗インフルエンザ薬です。

外来で使用されることは少ないですが、入院が必要な患者さんでは第一選択となりうる薬剤です。

効果については、タミフルと同等という報告があります(7)。

インフルエンザ治療薬の簡易まとめ

・タミフル…最も使用経験豊富、年齢・重症度とも幅広く使用可能

・イナビル…単回吸入でOK

・リレンザ…臨床効果の成績はもっとも優勝な可能性あり

・ゾフルーザ…単回内服でOKだが耐性ウイルスの懸念あり

抗インフルエンザ薬の予防投与

日本小児科学会の2024/25 シーズンのインフルエンザ治療・予防指針によれば、インフルエンザの予防はあくまでワクチン接種やマスク・手洗いが基本です。

抗インフルエンザ薬の予防投与は、限られた場合にのみ考慮されます。

また、原則としてノイラミニダーゼ阻害薬であるタミフル、イナビル、リレンザを使うものとしています。ゾフルーザを使うのは、これらノイラミニダーゼ阻害薬が使用できない場合に限定されます。

なお、インフルエンザの予防投与は原則として自費になります。

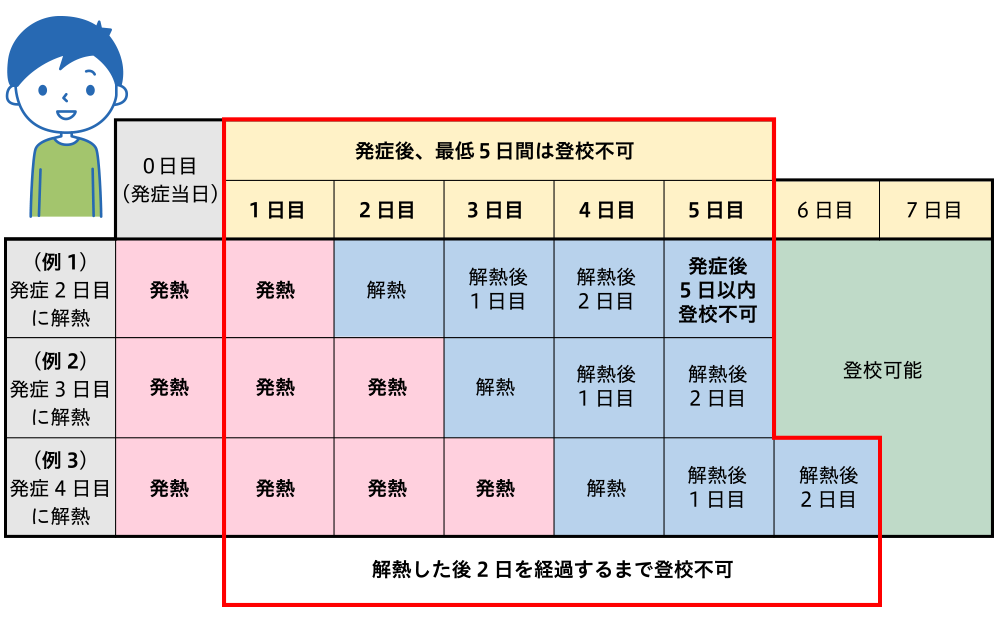

インフルエンザの出席停止期間

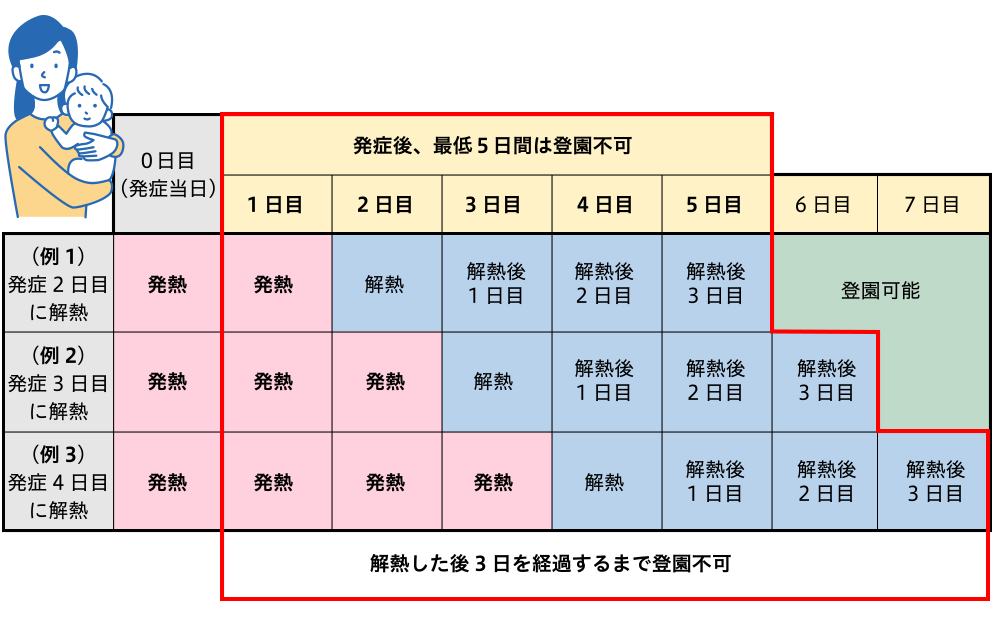

インフルエンザの登園・登校禁止期間は、年齢によって異なります。

発症日を0日目として発症から5日間経過かつ、解熱してから2日(乳幼児は3日)経過したら出席可能となります。

小学生以上の場合

乳幼児(小学生未満)の場合

インフルエンザワクチンについて

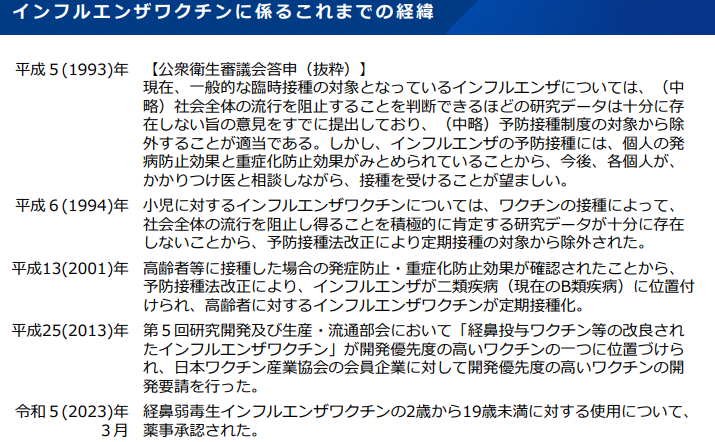

インフルエンザワクチンの歴史

インフルエンザワクチンは、かつて小中学生に対して集団接種がおこなわれていました。

しかし、集団接種をしていても流行規模が小さくならないこと、インフルエンザワクチンが他の定期接種のワクチンと比較して有効性が低いなどの指摘から、1994年に任意接種となりました。

なお、65歳以上に対しては2001年より定期接種となっています。

不活化ワクチンと経鼻生ワクチン

2023年に、経鼻生ワクチンが2歳から18歳の小児に対して承認されました。

それまでは皮下注射の不活化ワクチンが使用されていましたが、2歳以上のお子さんに対しては選択肢が増えたということになります。

不活化インフルエンザワクチンの有効性 ~特に高齢者で効果大~

インフルエンザワクチンの有効性を評価した研究の結果は以下の通りです(8)。

なお、この研究では小児のインフルエンザワクチンの接種回数が現在より少ない1回接種であり、実際よりも有効性が過小評価されている可能性があります。

2023年から2024年にかけてのシーズンで、日本の小児に対するインフルエンザワクチンの有効性を評価した研究では、約50~60%の有効性(発症予防効果)があったと報告されています(新庄、ワクチン)。

不活化ワクチンの効果はいつ頃出て、いつ頃消えるのか

添付文書によると、不活化ワクチンを3週間隔で2回接種した場合、接種1か月後に77%の人が有効予防水準に達します。

接種後3か月の有効予防水準が78.8%ですが、5か月では50.8%と減少します。

不活化ワクチンの効果持続期間は、およそ5か月程度と考えられます。

不活化インフルエンザワクチンの副反応

副反応とは、ワクチン接種時に起こる抗体獲得以外の反応のことです。

比較的多くみられる副反応として、接種部位の発赤、腫れ、痛みなどがあります。これらは接種した方の10~20%にみられます。

また、全身性の反応としては、発熱、頭痛、悪寒、だるさなどが5~10%の方にみられます。

上記の副反応は、いずれも2~3日以内に改善します。

重篤な副反応として、アナフィラキシー(重篤なアレルギー反応)がみられることがあります。

そのほかにも重い副反応として報告されている疾患はありますが、ワクチン接種との関連は明らかにはなっていません。

経鼻生ワクチン(フルミスト)について

経鼻生ワクチン『フルミスト』は、2023年に国内で承認された鼻に噴霧するタイプのインフルエンザワクチンです。

2歳~18歳までが対象であり、大人には2025年1月現在、適応はありません。

臨床試験では、全ての株のインフルエンザに対して28.8%の有効性でした(参考)。

不活化ワクチンとの比較試験は国内では行われていません。国外の市販後調査では、有効性において不活化ワクチンと明らかな差はなかったと報告されています。

副反応としては、鼻水・鼻づまりが59.2%と最も多くみられました。また、咳嗽や口の中・のどの痛みは10%以上の頻度で見られました。

注意点として、フルミストを接種したあとにインフルエンザの検査を受けた際に、フルミストの影響で陽性となることがあります。

日本小児科学会における推奨は以下の通りです。

日本小児科学会のフルミストに対する推奨(参考)

・不活化ワクチンとフルミストの間で、予防効果に対する明確な優位性は確認されていない

・2歳から18歳の方に対して、不活化ワクチンと経鼻生ワクチンは同等に推奨する

フルミストより不活化ワクチンを推奨するケース

・喘息患者

・授乳中

・周囲に免疫不全患者がいる

不活化ワクチンのみを推奨するケース

・生後6か月~2歳未満

・19歳以上

・免疫不全患者

・無脾症患者

・妊婦

・ミトコンドリア脳筋症患者

・ゼラチンアレルギー

・中枢神経系の解剖学的バリアー破綻がある患者

ワクチン以外の予防方法

2021年のインフル激減を振り返る

インフルエンザの流行は、2021年シーズンはほとんど見られませんでした。

2021年は、新型コロナウイルスの流行により緊急事態宣言も発令され、多くの人がマスク着用や手洗いを徹底していました。

また、三密を避けたり、県をまたぐ移動を避けたりと、人の動きも減少しました。

これらの要因が、インフルエンザの流行を抑えた可能性があります。

この2021年の経験から、飛沫感染対策としてマスクや手洗いをすること、流行期に人混みを避けることなどはインフルエンの予防に有効な可能性があるといえます。

たとえば、マスクの着用により感染リスクが16%減少したという報告があります(参考)。

まとめ

インフルエンザは、冬を中心に毎年のように流行が見られる感染症です。

多くは風邪のような症状ですが、時にインフルエンザ脳症のような重篤な合併症を引き起こします。

インフルエンザ脳症は、インフルエンザにかかってからは予防の手立てはありません。

インフルエンザにかからないことが一番の脳症の予防となります。

また、インフルエンザにかかったお子さんの中には異常行動や異常言動をきたすことがあるため、発熱から2日間は注意して様子をみる必要があります。

インフルエンザの予防のためにはワクチン接種が重要です。

流行株は毎年かわるため、前年にワクチンを打っていたりインフルエンザにかかっていても、接種が推奨されます。

また、流行期にはマスクや手洗いなどの基本的な感染対策も合わせて行うのが好ましいでしょう。

よくある疾患であるからといってあなどることなく、各自での予防に努めましょう。

参考文献

- 高宮光:インフルエンザ, 月刊地域医学 2023;37(1):39-45.

- UpToDate:Seasonal influenza in children: Clinical features and diagnosis.

- 田村大輔:コロナ禍の小児のインフルエンザ, INFECTION CONTROL 2023;32(6);616-620.

- 中野貴司:インフルエンザ, 小児内科 2023;55(増):273-279.

- 新庄正宜:インフルエンザの診断, 臨牀と研究 2023;100(12):7-11.

- 楠原浩一:インフルエンザの治療, 臨牀と研究 2023;100(12):12-17.

- 佐藤晶論:インフルエンザ治療薬の進歩, 臨床とウイルス 2022;50(5):289-298.

- 中野貴司:インフルエンザワクチンの有用性と問題点, 臨牀と研究 2023;100(12):50-54.